Культура

- Главная

- Культура

Омар Эльдаров: Пока сердце откликается на искусство, я буду творить- ИНТЕРВЬЮ

Где-то в самом сердце Баку, среди переулков, пропитанных историей, стоит мастерская, в которой время будто бы замедляется. Здесь не звенит телефон, не мелькают экраны — здесь пахнет гипсом, деревом и тишиной. В углу — резцы, в ящике — старые чертежи, на полках — эскизы, лица, силуэты…

Все это — не просто мастерская. Это лаборатория памяти, в которой уже почти век творит Омар Эльдаров — человек, который знает, как придать бронзе душу.

Народный художник Азербайджана, скульптор, чье имя давно стало синонимом культуры Баку. Он не просто создает памятники — он разговаривает с прошлым. Через фигуру, через линию, через взгляд героев своих скульптур. Его работы не нуждаются в пояснениях: они сами говорят, кто они, зачем пришли, и почему остались навсегда.

Сегодня ему 98, и он все еще работает, смеется, спорит, учит, влюбляется в свет и форму.

Его скульптуры украшают улицы Баку — как будто сам город бережно носит на себе его прикосновения. В Приморском парке широко распахнул объятия Муслим Магомаев; в старом городе - застыла в бронзе Натаван; Гусейн Джавид, словно в раздумьях, глядит куда-то сквозь века. Это не просто памятники. Это живые портреты...

Мы пришли к мастеру не за громкими откровениями, а за возможностью прикоснуться к тишине, в которой рождаются настоящие вещи. Омар-муаллим говорит неторопливо, с легкой улыбкой, чуть прищурившись, будто все еще мысленно работает с глиной — формирует из воспоминаний образы, из мыслей — силуэты. В этом интервью Vesti.az — не просто рассказ о скульптуре. Это откровенный разговор с человеком, который сумел вылепить свой мир и свой город, разговор с историей, длинною в век.

— Спасибо, что нашли время для этой беседы. Вы начинали творить в эпоху, когда скульптура была неотделима от идеологии. Насколько сильно советская система повлияла на ваше мировоззрение и подход к искусству?

— Да, это правда. В то время все искусство — и особенно скульптура — находилось под серьезным влиянием государственной идеологии. Мы были частью системы, в которой творчество подчинялось определенным целям, задачам, установкам.

Но, знаете, мне, наверное, повезло. Даже в тех жестких рамках я старался сохранить в своих работах подлинность. Не просто выполнить задание, а найти в нем себя, свой голос.

Понимаете, в скульптуре важен не только сюжет. Важна форма, пластика, отношение к материалу. И в этом была моя свобода — внутреннее пространство, где я мог быть искренним. Я сделан в Советском Союзе. И честно скажу: ностальгирую по тому времени. Мне по духу близки те ориентиры — тонкие, душевные, человеческие.

— Между тем, в ваших скульптурах и сегодня ощущается диалог между соцреализмом и национальной азербайджанской традицией. Как вам удается совмещать столь противоречивые пласты культуры?

— Отвечу коротко: советское влияние на меня было очень сильным — начиная от идеологии и заканчивая общим отношением к искусству. Я жил в той системе, дышал тем временем, и, как ни крути, все это отпечаталось в моих работах. Я родом из той эпохи, и это сформировало меня как художника.

Но, знаете, советский стиль в целом был прекрасным. Не все в тех идеологических установках было плохо. Там было и много настоящего — глубокого, содержательного, искреннего. Это все тоже оставило след.

Главное — уметь взять то, что живое, и соединить с тем, что родное по духу. В этом, наверное, и есть та самая гармония.

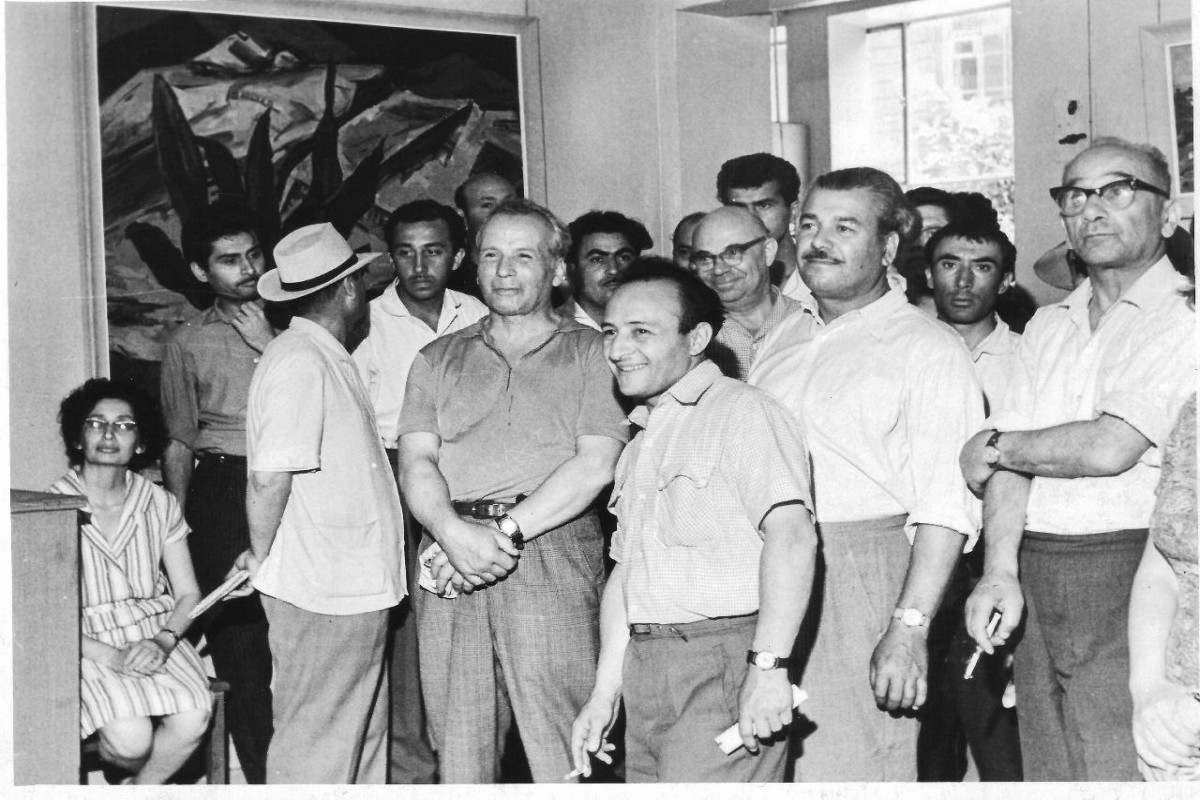

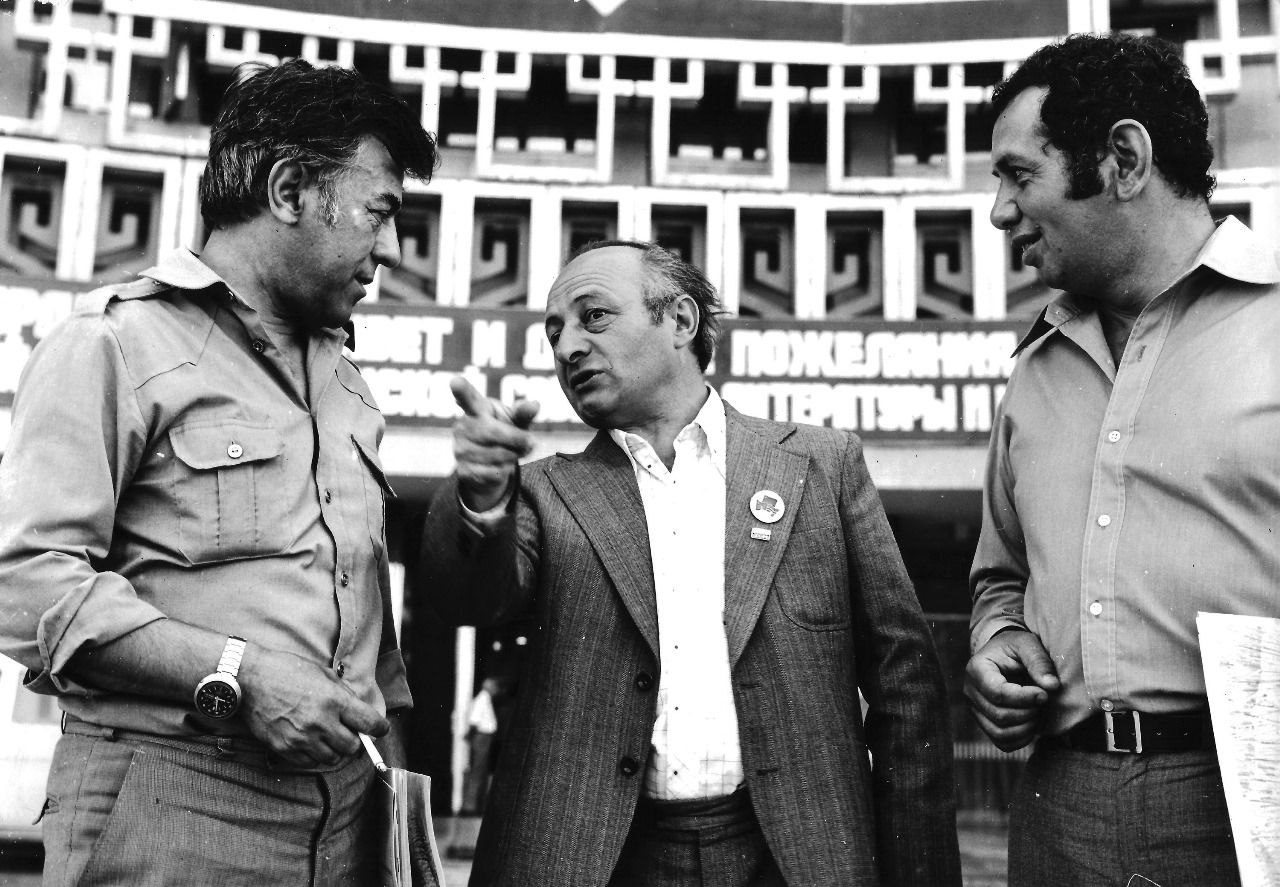

– Вам выпала честь создать скульптуру общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом говорят редкие снимки, где вы запечатлены вместе – в момент творческого сосредоточения…

– Это был удивительный, ни на что не похожий период. Мы были молоды, полны энергии, нас окрыляло чувство причастности к чему-то великому. Мы творили — с азартом, с верой, с вдохновением.

Гейдар Алиевич всегда придавал огромное значение культуре. Он понимал: без искусства нет нации, нет внутреннего стержня, который объединяет людей. А ведь он с юности мечтал стать художником. Это была его детская мечта — я вам рассказываю об этом не понаслышке. Он действительно хорошо рисовал. Хотел поступить в институт изобразительного искусства, но в Азербайджане тогда такого учебного заведения просто не было.

И будущий глава государства пошел в архитектурный – профессия, все-таки, родственная. Проучился два года — с увлечением, с азартом. Даже такой сложный и всеми нелюбимый предмет, как сопромат, он изучал с удовольствием.

Потом началась война, и жизнь резко изменилась. Гейдар Алиевич был мобилизован в военное ведомство, и, казалось бы, мечта осталась в прошлом. Но нет — он часто говорил о ней.

В нем всегда жила тяга к искусству. Возможно, это было и семейное. Его брат — Гусейн Алиев — стал народным художником Азербайджана. Другой брат, Гасан Алиев, — отец главного архитектора Баку, Расима Алиева.

Эта атмосфера, эта среда, безусловно, питала и вдохновляла Гейдара Алиевича. Он рос среди людей, влюбленных в творчество — и сам был одним из них.

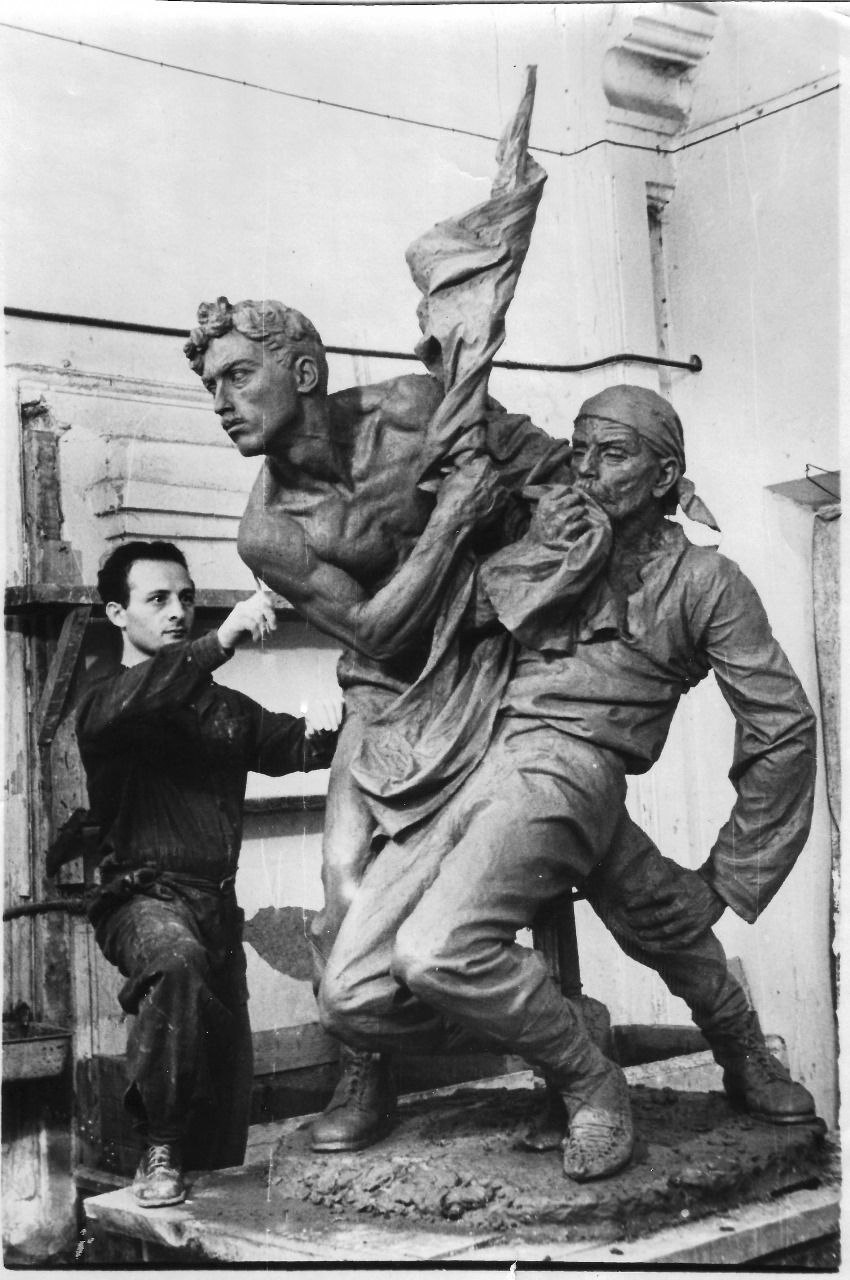

— Ваши работы поражают масштабом и внутренней силой. Как рождались идеи для таких монументов? Что для вас самое главное, когда вы беретесь за большой проект?

- Все здесь, как и я сам — крепкое, проверенное временем (показывает свою мастерскую – авт). Профессиональное нахальство! У меня такой характер: если я что-то делаю, то обязательно по максимуму.

Но, прежде чем начать, я всегда стараюсь к работе «притереться», почувствовать ее. Она должна меня вдохновить — по-настоящему, глубоко. Только тогда я могу отдаться ей полностью.

Что касается идей, то они часто приходят из самой жизни — из тех сильных переживаний и эмоций, которые она приносит. Каждая скульптура — это попытка выразить нечто большее, чем просто форму или объем. Это отражение того, что словами не передашь, но что обязательно нужно донести через искусство.

— Есть ли среди ваших работ такие, которыми вы особо гордитесь или которые связаны с личными воспоминаниями и важными событиями?

— Что касается памятников — сказать, что я часто ими любуюсь, было бы неправдой. Но бывает, поймаю себя на мысли: «Смотри, какой нахал, что натворил!» (смеется – авт.). Иногда сам себе удивляюсь.

Один из особенно памятных для меня проектов — это памятник Гусейну Джавиду. Его прах был перенесен на Родину по инициативе Гейдара Алиевича — настоящий поступок, искренний жест уважения к великому человеку.

Когда началась работа над памятником, я показал Гейдару Алиевичу свой эскиз. Он посмотрел и спросил: «Что это у тебя?» Я ответил: «Это памятник Джавиду. Но я хочу, чтобы он был посвящен не только ему, а всем невинно пострадавшим в 1937 году. Это должен быть образ всей трагедии».

Он немного помолчал, потом сказал: «Ты прав. Делайте».

Вот такие моменты остаются с тобой навсегда. Это не просто работа — это часть жизни.

— А какая из ваших работ особенно дорога вам? Почему именно она?

— Наверное, моя первая монументальная работа. Она до сих пор стоит — гордо, спокойно — на одной из центральных площадей Баку. Я говорю о памятнике Хуршидбану Натаван. Очень многое с ним связано.

Есть у этого памятника одна особенность, которая меня немного огорчает. Натаван стоит против света. Само место — удачное: людное, открытое, видное. Но свет… Он падает сзади. И я знал, как бы она смотрелась, окажись все иначе. Поэтому постарался насытить образ деталями — крупными, сочными, выразительными. Возможно, будь она обращена к свету, я бы сделал эту пластику мягче, тоньше. Но на той площади ее нельзя было поставить по-другому. Там — ее место. И она стоит, как должна.

Образ Натаван родился из фотографии. В архиве Музея азербайджанской литературы я нашел два ее снимка — на обоих она сидит. Когда увидел один из них, будто «забеременел» этой работой… На фото — ее взгляд: сильный, печальный, глубокий. Глядя на него, я подумал: «Боже мой! Сколько в этой женщине боли и достоинства». Оказалось, снимок был сделан после смерти мужа поэтессы.

История Натаван меня всегда волновала: два брака, семеро детей, насыщенная общественная жизнь, глубокая личная трагедия… На обоих фотографиях она сидит одинаково — и я подумал: наверное, это была ее привычная поза.

И тогда у меня в голове сформировался окончательный образ: свободной, трагически прекрасной женщины. Так и родилась композиция. Я начал работу над памятником в 1960-м году, мне было 33.

И еще хочу сказать: я очень благодарен писателю Мирзе Ибрагимову. Именно ему я впервые показал полфигуры эскиза Натаван. Он посмотрел и сказал: «Это обязательно нужно воплотить!» Так Натаван и появилась. Для меня она — ода женщине. Может, немного грозной. Но такой, которую хочется понять и запомнить.

И раз уж мы заговорили о женщинах… Поверьте, но до сих пор, когда вижу красивую женщину — внутри вспыхивает жар (смеется – авт.). Давным-давно один журналист спросил меня: «Что вас поразило, когда вы впервые увидели свою супругу?» Ждал, наверное, поэтического ответа: звезды сияли, ветерок был… А я честно сказал: «У нее фигура была красивая».

- А как вы познакомились с супругой?

- Мы знали друг друга с детства. Я учился в одном классе с ее сестрой, часто бывал в их доме. Шла война, и мама моей будущей жены собирала у себя детей, устраивала что-то вроде кружка.

Знаете, все было как вчера… А прошло столько лет — не верится.

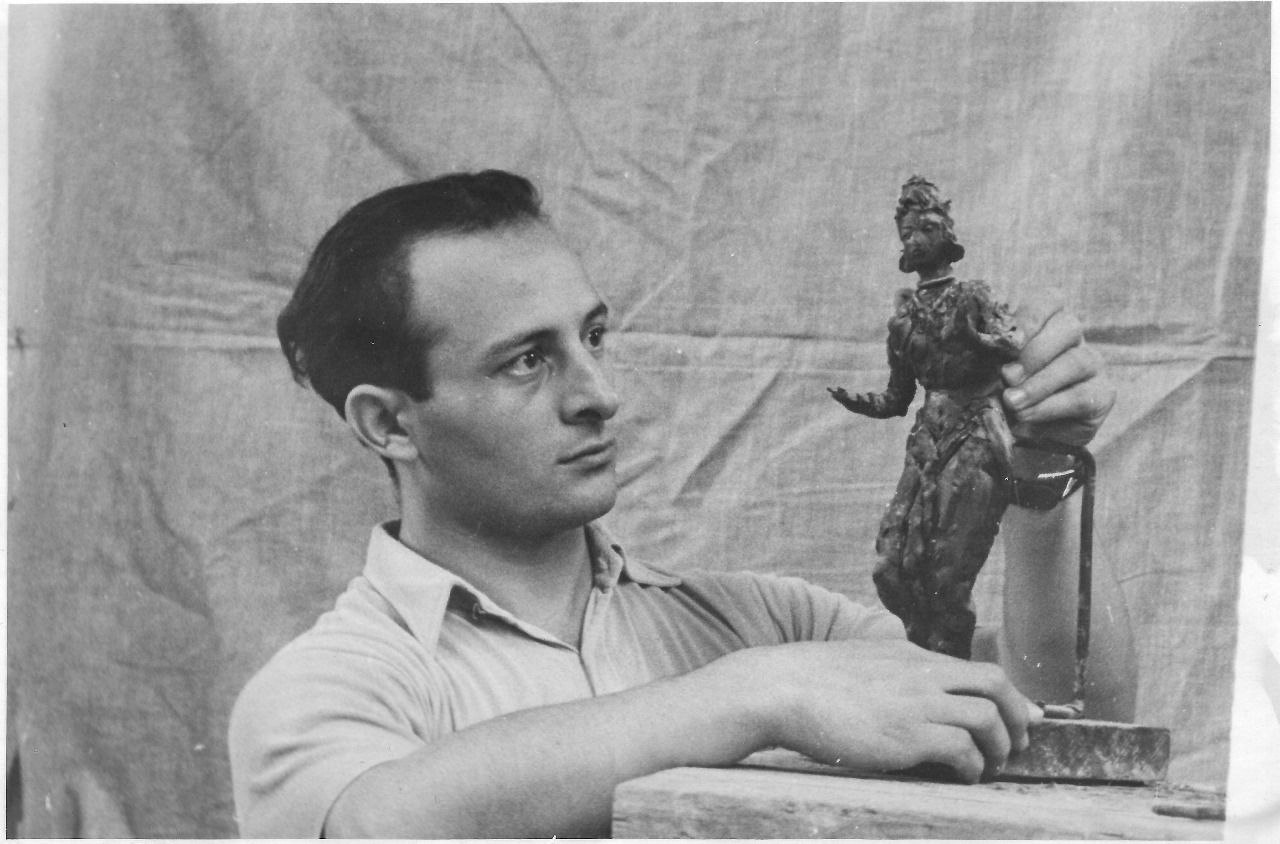

— Вы уже тогда знали, что станете скульптором?

- Я об этом говорил не раз — и каждый раз вспоминаю с удовольствием. Потому что есть темы, о которых нужно говорить снова и снова. Они судьбоносные.

Мое детство было светлым, ярким, полным красок — в прямом и переносном смысле. Почти век назад мама привела меня в студию для одаренных детей. Мне было шесть лет.

Нас встретили, выслушали и сказали: «Ханум, группа уже набрана, мест больше нет». Помню, как я тогда увлекался красками, карандашами, акварелью. Пластилин в те времена был редкостью, я даже не знал, что это такое. А в Азербайджане вообще мало кто лепил. Но я очень любил рисовать. Нам предложили вернуться в следующем году.

Мы уже собирались уходить, когда к нам подошла женщина — Анна Ивановна Казанцева, которая остановила нас и сказала:

«Все дети мечтают быть главными — генералами, космонавтами, пожарными... А мечты, как известно, не всегда сбываются. Но если ты будешь не живописцем, а скульптором, ты создашь памятники, которые будут стоять в твоем городе. И однажды пройдешь мимо, и скажешь: «Это сделал я».

Я, как и все дети, тогда тоже думал, что стану кем-то самым главным и ее слова оказались решающими. В тот день я остался. И начал лепить...

— И каково это: видеть свои работы не в музее, а на улицах, среди повседневной жизни?

— Знаете, я бы хотел сказать не столько о своих ощущениях, сколько о самой природе этого явления. Как я его понимаю: памятник, как только он оказывается на городской площади или в парке, перестает быть просто работой художника, он становится частью города. Субъектом. Он уже принадлежит не только Баку, но и всем, кто в нем живет, кто приходит к нему, кто просто проходит мимо.

Он говорит со всеми и его роль с этого момента меняется. Это уже не музейный экспонат, не закрытая форма. У него появляется задача — быть увиденным, быть понятым, быть популярным. Это не про славу, а про доступность и открытость. Чем он ближе людям — тем лучше он выполнен. В этом его главная функция. И чем шире этот охват, чем больше людей остановятся и задумаются — тем больше смысл в том, что ты сделал.

— Следите ли вы за творчеством молодых скульпторов? Есть ли среди них те, кто вызывает у вас уважение и вдохновение?

— Безусловно. У нас в стране много талантливых молодых ребят — и это не просто слова, я говорю об этом как человек, который долгое время преподавал. Иногда их успехи по-настоящему поражают. Представьте: приходит студент, едва держащий в руках инструмент, а через несколько месяцев он уже создает такие работы, мимо которых невозможно пройти равнодушно. Это вдохновляет.

У нас в стране изобразительное искусство занимает особое место. И среди всех его форм, скульптура в Азербайджане — одна из самых ярких.

— Как вы думаете, с какими трудностями сталкиваются молодые азербайджанские скульпторы сегодня? Отличаются ли их вызовы от тех, с которыми вы столкнулись в начале своего творческого пути?

— Трудности были всегда — и это нормально. В любой профессии им есть место, и даже странно, когда все идет гладко, без препятствий. Именно преодолевая трудности, человек растет, учится, находит себя.

Раньше у нас существовал закон о монументальной пропаганде. Все было организовано: выделялись средства, выстраивалась целая система поддержки художников. Сейчас, к сожалению, этого уже нет. Но люди продолжают работать. Молодые скульпторы создают потрясающие вещи. Правда, большую часть этих работ широкая публика не видит. Иногда они появляются на специальных конкурсах — и слава Богу, что находятся люди, которые придумывают и организуют подобные мероприятия. Так что настоящее творчество продолжает развиваться.

— Сегодня молодые художники все чаще используют 3D-печать, VR и другие технологии. Как вы относитесь к таким новшествам в искусстве?

— Я вам так скажу: изобразительное искусство в своем высоком, подлинном выражении появилось раньше, чем слово. Посмотрите на древние пещеры. Люди еще жили при матриархате, еще не знали письменности, а уже создавали на стенах то, что я считаю настоящими шедеврами. Когда археологи впервые обнаружили эти изображения, все были потрясены. Это не просто рисунки — это были вспышки чувств, застывшие на камне.

Понимаете, искусство рождается от сильной эмоции. Надо по-настоящему удивиться, чтобы создать нечто великое. Представьте: древний человек увидел бизона — сильного, мускулистого, огромного. В нем все зажглось, он побежал, сделал краску из угля и огня — и родилось произведение. Это был импульс. Это была потребность выразить то, что он почувствовал. И он выразил — с такой силой, что мы до сих пор восхищаемся.

Искусство — это вихрь чувств. Не все способны его пережить, и уж тем более — передать. Есть люди, которые просто воспринимают, а есть те, кому необходимо отразить. Им по-другому нельзя. Увидел — и уже не может молчать, тянется к материалу, создает шедевр.

Что касается новых технологий… Я не против. Все, что не вредит искусству, имеет право на существование. Главное — чтобы не терялась искренность. Искусство начинается с эмоции, с правды, с внутреннего порыва. Если это уходит — остается техника, но не искусство.

— Думаю, и сегодня найдется молодых талантливых людей, которые мечтают, чтобы вы передали им свои знания…

— Возраст уже не позволяет мне преподавать. У нас есть правило: после 70 лет официально заниматься преподавательской деятельностью нельзя. Но, несмотря на это, я остаюсь действительным членом Национальной академии наук Азербайджана, регулярно посещаю собрания и заседания.

Что касается моей работы — как вы видите, мы с вами сейчас находимся в моей мастерской, и, к сожалению, в ней все зависит от погоды. Пока не станет по-настоящему тепло, работать тяжело. Чтобы творить так, как ты этого хочешь, нужно чувствовать себя комфортно. Это — зеркало внутреннего состояния художника.

Я всегда работал только при дневном свете. Не потому, что так хочу — по-другому просто не получается. Электрический свет для меня как будто гасит вдохновение. Свет — это вообще один из ключевых элементов в скульптуре. Мои памятники стоят под открытым небом, и важно понимать, как будет падать свет в разное время суток. Наше Солнце не стоит на месте — оно движется, меняет угол освещения, и это нужно обязательно учитывать при создании и установке скульптур. Свет не просто помогает видеть форму — он сам становится частью произведения.

— Ностальгируете по тем временам, когда были ректором Художественной академии?

— Меня на эту должность назначил лично Гейдар Алиев. Помню, перед одной из своих зарубежных поездок он, как человек крайне ответственный, провел большое совещание. Среди множества важных вопросов, которые тогда обсуждались, был вопрос открытия Академии.

«В Азербайджане должна быть Академия художеств», - сказал он и его слова прозвучали как задача, которую нужно выполнить без промедления. Все тщательно обсудили, и вскоре было принято решение официально объявить о создании учебного заведения.

Так и появилась Азербайджанская государственная академия художеств, первым ректором которой мне посчастливилось быть. Я с большой радостью и гордостью возглавлял ее много лет. Это было важное и, без преувеличения, историческое время.

— Что бы вы посоветовали тем, кто сегодня делает первые шаги в монументальной скульптуре?

— Монументальная скульптура — это особый, уникальный жанр изобразительного искусства. Ее главная суть — быть заметной, быть популярной. Она обращена не к узкому кругу знатоков, а ко всем. В этом ее природа и, одновременно, ее задача — быть видимой, понятной, влиять на пространство и сознание.

Монументальные произведения всегда устанавливаются в таких местах, мимо которых пройти невозможно. Это уже вопрос архитектурного и градостроительного значения. Скульптура должна быть открытой, «разворотной», как я говорю — обращенной ко всем: и к жителям города, и к его гостям.

Если памятник ставится в глухом углу, где его заслоняют деревья, кустарники, ограждения — в нем нет смысла. Он теряет свою функцию. Монументальная скульптура должна быть как солнечный луч на открытой площади, который невозможно не заметить. Это не только искусство формы, но и искусство пространства.

- Как вам кажется — каких памятников сегодня не хватает Баку? Есть ли образы или имена, которые, по-вашему, давно заслуживают бронзы и камня, но до сих пор остаются в тени?

- Знаете, есть такие темы, о которых можно говорить бесконечно, и все равно будет ощущение, что сказано недостаточно. Я всегда считал: в каждом городе, в каждой культуре есть личности, события, явления, которые обязательно нужно увековечить. Но памятник — это не просто фигура из камня или бронзы. Это символ, знак времени. Это голос, который говорит с теми, кто придет после нас.

Если говорить о Баку, я уверен: нам не хватает памятников тем, кто формировал этот город не заголовками в газетах, а ежедневным трудом. Тем, кто создавал культуру, науку, образование. Порой — незаметно, скромно, но основательно.

Я говорю об ученых, инженерах, учителях… Людях, чье имя может и не на слуху, но без которых невозможно представить наше прошлое и настоящее.

И знаете, если сравнивать с европейскими столицами, у нас памятников немного. А ведь памятник — это не просто изваяние. Это возможность остановить мгновение и сказать: «Вот он, этот человек, этот момент, этот эпизод, который значим для нас всех».

— Наверняка многим нашим читателям небезынтересно будет узнать из чего состоит ваше сегодня, как проходит ваш обычный день?

— Сказать, что я просыпаюсь очень рано, было бы не совсем честно. Утро — не мое время. Если встаю слишком рано, чувствую себя не в своей тарелке. Люблю поспать подольше, особенно если накануне был насыщенный день.

Все, как правило, зависит от обстоятельств — а ими, как вы знаете, никто из нас не управляет. Но я стараюсь не выпадать из культурной жизни столицы: посещаю интересные мероприятия, выставки, творческие вечера. Если где-то происходит что-то достойное внимания — я стараюсь быть там.

Насколько позволяют силы, продолжаю участвовать в жизни художественной академии.

Да, через пару лет у меня столетний юбилей, но я не хочу останавливаться. Пока есть желание работать, пока сердце откликается на искусство, я буду продолжать.

Делать, творить, жить — вот девиз и мой распорядок дня.

— Со временем приходит возможность смотреть на вещи иначе. Как вы сейчас, с высоты прожитого, воспринимаете искусство и свое место в нем?

- Скажу вам откровенно: я никогда особенно не задумывался, как меня будут воспринимать или какие оценки дадут моему творчеству. Никогда не любил хвастовства и не стремился выставлять себя напоказ — всегда считал это некрасивым. Но, если говорить по-честному, думаю, кое-что полезное в этой жизни я все-таки сделал. Иногда даже сам удивляюсь, оглядываясь назад, чего удалось достичь.

Возможно, будут вспоминать с хорошей стороны. Я старался трудиться не напрасно. Но это вовсе не значит, что я жду внимания или признания. Нет, я не из тех, кто требует аплодисментов.

Знаете, я всегда считал, что хорошее искусство не имеет границ. Оно не подчиняется точным формулам, как наука, где каждый шаг логически вытекает из предыдущего. Искусство — это живой организм, в котором все может случиться внезапно, словно вспышка. Оно может появиться в самый неожиданный момент, на изломе жизни, в тишине, в потрясении, в радости.

Вспомните, как все начиналось: человек только появился, а уже творил. Он еще не знал, как пользоваться инструментами, но уже складывал камни, вырезал из дерева — и это было искусство. Почему? Потому что он умел удивляться. И вот эта способность — удивляться миру — я считаю, важнее любого знания. Она и рождает искусство.

А еще — искренность. Это, пожалуй, самое главное. Не только в искусстве, но и вообще в жизни. Если человек искренен в том, что делает, будь то музыка, живопись или скульптура — он обязательно чего-то достигнет. Искренность и понимание собственных чувств — это основа всего настоящего, глубокого.

Настоящего по-настоящему…

— И все же, все ли свои мечты вам удалось реализовать или остались замыслы, которые очень хочется воплотить в бронзе или камне?

— Знаете, как говорят, надежда умирает последней. С мечтами — так же. Мои мечты уйдут вместе со мной. Они бесконечны, и, конечно, у меня до сих пор есть замыслы, которые хочется воплотить.

- Хочу еще выразить вам глубокую благодарность за то, что согласились побеседовать с нами. Ваша жизнь — это пример настоящего мужества, преданности делу и вдохновения. То, что вы сделали за свою жизнь, действительно достойно восхищения. Спасибо за ваши труды, творчество и ваш вклад в архитектурный облик Баку!

Криштиану Роналду будет снимать фильмы

Ван Дамм назвал «абсурдными» обвинения в его адрес

Роберт Паттинсон может сыграть злодея в новой "Дюне"-ФОТО

Баку встречает Катар: музыка, каллиграфия и кулинария в Приморском парке

Шекспировские страсти вне сцены: конфликт в Аздраме вылился в потасовку

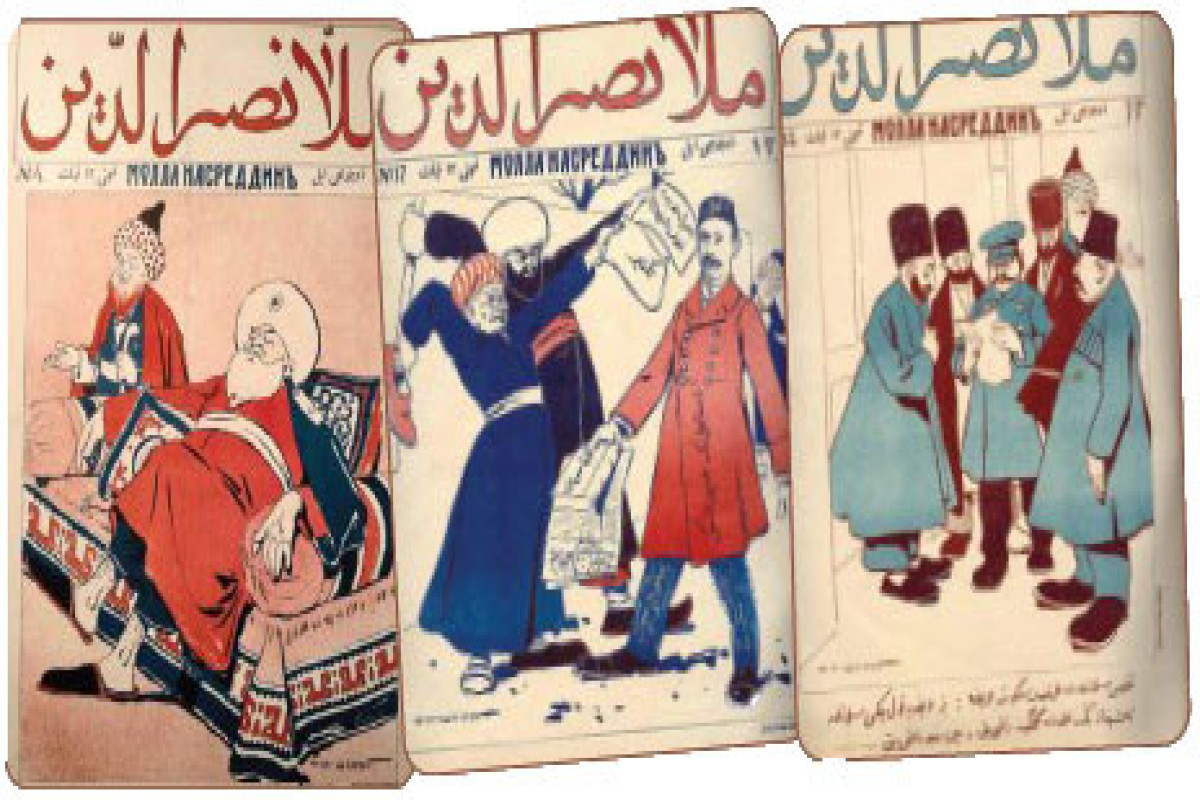

Журналу «Молла Насреддин» — 119 лет: голос разума и иронии сквозь века